4w日元等于多少人民币(4百万日元折合人民币多少钱)

现在,上海人说到要出远门,亲眷朋友之间总要关心问一声:侬从哪里飞?

搁在1999年前,这句话是不用问的。

因为那时上海只有一个机场——虹桥机场。

虹桥机场是上海人出去看世界的出发站。

上世纪八九十年代,要在虹桥机场坐国际航班出国的人,是令人羡慕的。

“在虹桥机场送出国人员时,基本不会痛哭流涕,这和上山下乡时的情景完全不同。”

摄影师於光华曾有去崇明农场插队落户的经历,也在1988年走出国门,去日本留学,他清晰地体会到了两者之间的区别。

“当时要出国去的人一般来说都已经有了一定的生活基础,是带着希望、带着追求出国,所以脸上都是笑眯眯的。”

但虹桥机场这一别,终究还是把出国者和亲人分在两个国度。而且在当时,距离还没有被技术及金钱拉近。

所以出国的送别,总是全家老小出动。

虹桥机场的离别和重逢,仪式感很强。

一

梁嘉禾对虹桥机场有个深刻的印象。

1980年代,香港的亲戚来上海探亲,他和家人送他们到虹桥机场。

返回的时候,由机场开往西郊公园(今上海动物园)的班车没了,他们就一路步行。

等到坐上57路公交车回到位于巨鹿路的家里,亲戚们的飞机早已降落香港了。

几年后,他们全家把这趟路程又走了一个往返。

去的时候,一部分人坐公交车。

另外还叫了一部“差头”(出租车),装上大箱子和行李袋,安置好老人小孩,一起在虹桥机场汇合。

那一天是1991年8月10日,是梁嘉禾的女儿去美国留学的日子。

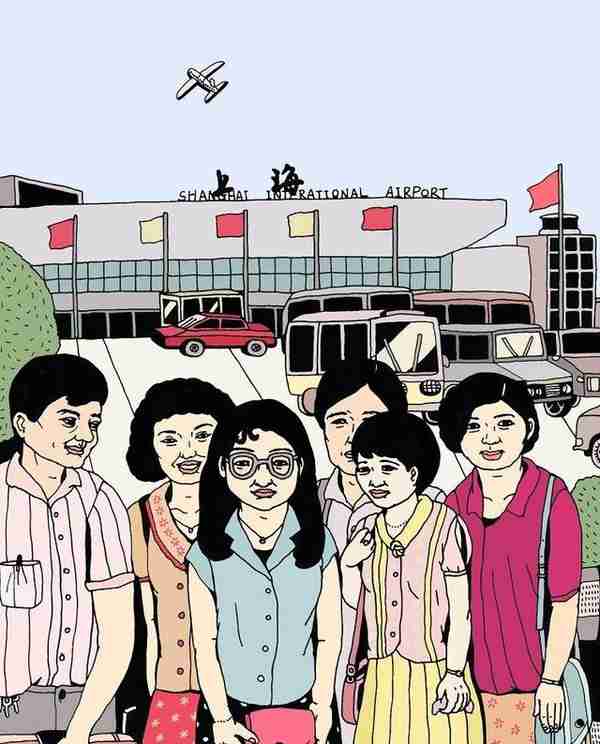

女儿出国(左二侧立女孩)

梁嘉禾(图中戴眼镜者)

与亲友前去送行

那时的小留学生可不像现在这么普遍,但梁嘉禾很早就有了这样的决定。

“读大学是对一个人大方向、大格局的培养,在外面读书可以更好地培养孩子独立思考、独立生活的能力。”他说。

当时,俞敏洪还没成立新东方呢,上海人学外语的地方是前进进修学院。

梁嘉禾的女儿利用暑假时间在前进学新概念英语,做着出国前的准备。

学校是这么申请的:梁嘉禾在福州路的书店买了一本介绍美国大学的书,翻看着它选学校。

常青藤大学不去,学费太高;

热闹城市的学校也不去,怕孩子在光怪陆离的生活中把握不了自己。

他申请的大多是州立大学。

很多学校给了OFFER,最后选中的是奥克拉荷马州立大学。

这是一趟漫长的旅程。

梁嘉禾的女儿从上海出发,飞往旧金山;

在旧金山休整几天,再飞往达拉斯;

最后转机到大学所在地。

十几岁的孩子第一次出国门,家里的亲友悉数来送行。

爸妈自是不用说,还有姑姑、外婆、同学等。

梁嘉禾还有点不放心,就拜托了自己的老同事沈建一。

二

1991年8月10日,沈建一也在虹桥机场。

他的姑父、财经大学教授要去美国讲学。

沈建一和亲友们一起去送他,同时也介绍梁嘉禾女儿同他相识。

请他帮着在飞机上,及下飞机入关时照应一下小姑娘。

一切都是巧合,恰是因为两人搭同一航班飞旧金山,也恰是因为沈建一那段时间正好回上海探亲。

沈建一早三年出了国门,是“巴拉巴拉东渡”的人员之一。

1988年5月14日,沈建一和当时的女友、现在的太太陈律一起在虹桥机场坐上飞机,飞往日本东京。

那时沈建一已经33岁了,但受周围很多人出国的影响,他也想去看看外面的世界。

“你们是没看到当时去日本的人所带的行李,我现在想想都有点吃惊。”

“衣服床单被子锅碗瓢盆,还有带大米的。”

“许多人带橡胶套鞋,因为上海那时下雨天,大家都穿套鞋的。可到了东京,傻了,根本没人穿。”

1989年

沈建一(左一)和太太陈律(左五)

回上海过完暑假后再次赴日

带那么多行李,当然是为了在异乡最大限度地省钱。

1980年代,上海30岁左右的年轻人,月收入七八十元人民币,只能换2000日元。

2000日元在东京没多大用处,一张短途交通月票就要四五千日元。

这一点,梁嘉禾也深有体会。

女儿出国后一段时间,他向领导提出辞职。

总经理想不明白,问他为什么,指出如果是想要房子,过几年就会分配给他。

梁嘉禾说出了实话——自己是想要钞票。

总经理就更不明白了,说:你是厂里的总会计师,工资也算数一数二了,怎么还不够?

其实,梁嘉禾那时有很大的经济压力。

“女儿大学一年的学费是1万5美金,我把所有的积蓄换成美金,只有1万。”

“还是靠着一个亲戚资助,才交上了第一年的学费。”

“那时我的工资在厂里,确实是高的,每月能拿到1000元左右。但一年也才1000多美金,怎么够给女儿交学费?”

所以四十多岁的他,拗断一切,跳槽去了外企。

手里赚的人民币,换成外币,顿感捉襟见肘。

可即使手头的人民币充足,要换成外币,在那个年头,难度也高得出奇。

银行换外币,数量上有严格限制。

所以,梁嘉禾是在银行门口的“打桩模子”那里换到美金的。

人民币和美金的比例是1:10。

沈建一换日元的经历更为曲折。

他先是凭着签证在银行换了5000元日元。

再在梁嘉禾那换到了700多元港币,港币可以在东京银行换成日元。

而这些,只是杯水车薪。其它的,就要通过朋友的线索,去一一换来。

妹妹的朋友认识华师大的一个日本留学生,沈建一从他手上换来了2万日元。

这是换取比率最好的一次,350元人民币换1万日元。

最周折的一次,是朋友介绍,有个从日本回来的人带来了很多日元,想私下换成人民币。

即使他在北京,沈建一还是很快买好了火车票,说走就走。

那时,上海甲肝已爆发,沈建一到了北京,根本借不到招待所。

还是在再三保证自己身体健康的情况下,管招待所的大妈才安排他在地下室住了一宿。

到了指定的宾馆内,沈建一看到找那人换日元的人很多,大家自觉地排队,等待换钱。

这一次,沈建一换到了4万日元,总算是凑满了需要带去的生活费用。

三

沈建一和陈律去虹桥机场坐飞机时,朋友开了辆面包车带上所有送行的人,足有十二三人。

亲友们在机场前拍照留影。

那时的虹桥机场已成为我国东方最繁忙的航空枢纽。

1991年

沈建一的家人为他送行

背后的虹桥机场正在改建

据1988年1月至6月的统计,上海虹桥国际机场旅客吞吐量高达166.7万人次,货物、邮件、行李吞吐量为5万余吨,飞机起降15000多架次。

这些数据分别比前一年同期增长19%、11%和12%。

当时,上海已与北京、广州、哈尔滨、乌鲁木齐、香港、东京、巴黎等国内外53个城市通航。

其中,最长的航线为上海至纽约,飞行距离15625公里,约需15个小时。

而在此之前的1984年,虹桥机场以不可思议的速度完成了一次候机楼的扩建工作。

虹桥机场原候机楼建于1964年,当时每小时容流量仅二百五十人次。

而在1980年代,每小时客流量可达到一千多人次。

为此,市有关方面决定对候机楼进行扩建和改造。

1984年3月20日破土动工,9月10日基本竣工,扩建后的候机楼面积约一万七千平方米左右。

楼内装饰华美、设施新型,有3架大型登机桥,6条自动行李运输带,旅客可轻松地过往上海航空港。

候机楼扩建后大了整整一倍还多。

即便如此,时任上海市市长汪道涵还是表示,随着对外开放政策的贯彻,扩建和改建后的新候机楼至多只能维持到1990年。

为此,市政府当时就考虑了虹桥机场的进一步发展规模。

1999年

延安高架路中段工程建成通车

图为虹桥机场入口

在那些数据背后,是人的实际体会——身边出国的人越来越多了。

特别是上世纪80年代末、90年代初,上海有东渡日本潮。

每个人身边都有一两个去日本的亲戚或朋友。

沈建一后来认识的一个朋友,就和他搭乘了同一架航班飞往东京。

那位朋友是摄影师於光华。

在此之前,於光华对虹桥机场并不陌生。

当时在日用化学品二厂做广告设计工作的他,常常需要出差,国内航班坐过很多次。

去日本留学时,女儿还3岁不到,她并不明白爸爸要离开她一段时间。

於光华记得,离开上海前的晚上,女儿说要施华洛世奇的水晶小蝴蝶。

第二天早上,於光华赶去大光明电影院旁的上海工艺美术商店,把小蝴蝶买好,女儿高兴极了。

之后,他们才出发去虹桥机场。除了爱人和孩子,还有两个朋友送行。

在机场,大家道别。晚上於光华打回电话给爱人报平安。

爱人告诉他,女儿在他进去之后,一直在问:爸爸为什么不出来?爸爸为什么不和我们一起回家?

四

年幼的女儿并不能理解为什么父亲会离开很长一段时间,但於光华内心是很清楚的。

现在他回忆当时的心态说:“我就是想出门看看,看看自己能干什么,看看国外到底是怎么一回事。”

2002年国庆

虹桥机场国际、港澳航班到达处

/高剑平 摄

於光华曾有去崇明农场插队落户的经历,他清晰地体会到了两者之间的区别。

“当时要出国去的人一般来说都已经有了一定的生活基础,是带着想往上走一步的目标出去的。”

“带着希望、带着追求出国,所以脸上都是笑眯眯的。”

同是“巴拉巴拉东渡”一员的杭在洪也有同样的感受。

在1990年代初,他去虹桥机场送别了好几个朋友。

每次去,他一般都会拦差头。

“感觉去虹桥机场,是和‘洋’搭界的,总要掼掼浪头(指显示自己有能耐)。”

“那种送别,是充满希望的。一是为朋友高兴,另一方面也觉得自己出国的事更有眉目了。”

即使是在虹桥机场送当时的女友去日本,杭在洪也没有特别悲伤的情绪。

“她出去了,我也能出去了,我们很快就会在那碰头。”

杭在洪(图中)

去机场送当时的女友

和两位同事在机场前留影

上世纪八九十年代,国内外的差距犹如鸿沟。

能有机会出国去看看的人,在周围人看来,是非常幸运的。

梁嘉禾记得第一次出国出差是1990年。

“那时有规定的,不能一个人出国。单位里总共有五六个人一起去,大家的护照要集中在一个人手上。”

“即使在国外要去探访亲戚朋友,也不能一个人去,必须得有他人陪同。”

“不过即使规定这么严格,得知自己有出国的机会,还是很兴奋。”

“别人看着我们像是在天上飞,而自己也有这种感觉,很骄傲。”

当时的飞机上并不禁烟,可坐在最后一排抽烟。

飞机上还会发钥匙圈之类的小纪念品给乘客,大家都不会舍得扔。

带回去送给朋友,是一份很拿得出手的礼物。

五

不过,就算当时大家都有这样的共识——出国是为了让自己的未来更好,虹桥机场的这一别,还是把出国者和亲人分在两个国度。

所以出国的送别,总是全家老小出动。

杭在洪1993年11月27日去日本,一向不大出门的母亲也去机场送他。

沈建一1991年回国探亲后再去日本,90岁的祖母和家人一起,去机场送他。

1991年

沈建一(二排左二)90岁的祖母

和家人一起为他送行

而且在当时,距离还没有被技术及金钱拉近。

“那时打到美国的电话是27元一分钟,‘你好、我好’招呼一打,就2分钟过去了。”

“所以打电话之前都要写提纲,写好这一通电话里,要讲几件事。一般来说,还是通过信件联系。”

梁嘉禾现在已移民至加拿大,他发现现在的留学生坐飞机就像坐公共汽车一样。

“9月才开学,到圣诞节就坐飞机回国了。复活节就那么几天假期,也会打个飞的来回跑。”

在通讯条件远没有现在这么方便的情况下,亲人和远在异国的游子之间的联系,更多的是依靠书信。

作家俞天白和1991年就去德国留学的儿子俞可通了多年的书信,后来集结成书为《留德家书》。

通讯不易,买张机票更是可望不可及的奢侈。

所以对留在上海的至亲来说,出国的人就像一只飘向远空、肉眼不可见的风筝。

那根长长的风筝线,是连接彼此的牵挂和思念。

2000年除夕

海外游子在虹桥机场

与亲人团圆

/周红钢 摄

俞可出国的那一年,上海还没有直飞法兰克福的航班。

俞天白陪他提前两天到北京,先游览了故宫和长城。

再在北京国际机场,送他登上波兰航空公司的班机。

“在北京的那两天,我们父子俩心情都很沉重,几乎没有笑过。”

“想说的话是那么多,可说出来的却又那么少。终于到了分手的时刻,是在北京机场。”

“我把那只背包交到他的手中,说道:从这一步开始,碰到任何事情,都要靠你自己拿主意了。”

“他默默地点了点头,将背包背上了肩,摸了摸左口袋里的英汉词典,又摸了摸右口袋里的德汉词典,然后转过身去。”

把儿子送进机场后,俞天白并没有离开。

他跨到了旁边,贴近那一排巨大的玻璃窗,专心地注视着俞可把大箱小包拖到行李安全检查处。

之后,他又换一个地方,想找到一个能继续看到他办理下一道手续的角度。

一直等到那一天11点50分,飞机起飞的时间,俞天白才离开候机室。

在室外,他抬头望天空,想要看一看,运载着儿子的这架飞机,是怎样飞离地面直上云天的。

这种想说很多却又不知道从何说起的送别心情,梁嘉禾深切地体会过。

“心里是很担心的,但还是要做表面文章,对女儿说:你要当心身体,飞机上好好睡一觉。”

“当时应该抱了一抱的。”梁嘉禾回忆说。

少年不知愁滋味,女儿当时有好友相送,同学之间忙着说话,憧憬未来。

对于要离开家,似乎并没有特别的难过和不舍。

而梁嘉禾夫妇在机场送好女儿,回到家里,推开门,心里空落落的。

“现在回忆起来,我心里还能感受到这种感觉。”

幸运的是,就在女儿出发后没几天,梁嘉禾也因公去美国出差。父女俩相约在旧金山见面。

那时临近中秋,梁嘉禾的行李箱里带了两盒杏花楼的月饼。

一盒送给女儿,一盒给当地的朋友。

在旧金山呆了两天,梁嘉禾在机场送女儿去达拉斯。

“这次,她意识到是真的分手了,是真的一个人开始生活了。她在机场穷哭了,哭得昏天黑地。”

“机场的保安很人性,知道情况后,允许我把女儿送到机舱门口。”

“后来女儿在来信中说,当时她在飞机上哭着哭着睡着了,醒来时感觉英文全都忘记了。”

“然后觉得肚子饿,吃下了一整个月饼。”

梁嘉禾这位上海父亲在把女儿送入机舱之后,肯定在机场驻足了很久。

因为他当时感到,很心痛。

六

好在,飞机带着亲人飞向远方,也会把他们送回来。

虹桥机场,是个离别之地,也是重逢之所。

杭在洪当时的女友在出国一年后回来探亲,杭在洪去虹桥机场接她。

“花买好送上去,说:欢迎回来。就差没有拉横幅了。”

1993年

杭在洪(图右)赴日前

在机场与母亲(图中)、侄女留影

外露的表达方式适合年轻人,却不是父母们擅长的方式。

1993年,淮海路上正“开膛破肚”修建着上海第一条地铁线。

梁嘉禾收到女儿的来信,说安排好了时间,准备回国探亲。

飞机没有延误,梁嘉禾和爱人在到达处等到了女儿。

都忘记有没有拥抱了,只记得女儿在美国呆了一年多,变胖了。

变胖或变瘦是父母最关注的细节。

俞可出国三年半之后第一次回国,俞天白和爱人在虹桥机场接他。

看到他抱着一个四五十公分高的啤酒杯走出机场大门,第一反应是:这孩子瘦了。

俞天白夫妇

与儿子

在虹桥机场合影

在俞天白的记忆中,俞可回国的一个月转瞬即逝。

再次分别时,夫妻俩又送他到虹桥机场。

“这时候,他在我们眼中依旧是一个孩子。但是,进入绿色通道之后,他不再一步一回头。”

“办理好出关和登机手续,经边检口的时候,排在队伍中,时时把目光投向我们,分明是说:你们回去吧。”

“我夫妻却不走,不是不放心,只是想利用这扇大玻璃窗,多看他几眼。”

“比起当年的他对我们的依恋来,我们更难以断然回身离去。向往他那个世界,然而无法随他进入那个世界……”

俞天白在书中写道。

於光华1991年第一次回国探亲,那时女儿已有5岁多。

看着爸爸,有点陌生,毕竟已是三年不见。

1995年,於光华在上海美术馆办了一个摄影展——《东京的休日》。

当时来参观的人很多,大多是家里有亲友在日本的人。

那时,想要更多地了解日本的情况,这样的摄影展是很好、也很难得的机会。

而现在,一张飞机票,两个多小时的飞行,很容易办到。